Illusion und Versprechen

Zum Interview mit Konrad Schuller

Dnipropetrowsk, 28. Mai 2014

„Haben Sie Feuer?“ – Es war Anfang 2014, an einer der äußeren Barrikaden des Majdan. Gerade hatte die ukrainische Revolution, der es über die vergangenen sechs Wochen gelungen war, Sonntag für Sonntag Zigtausende, manchmal Hunderttausende von Menschen zu mobilisieren, endgültig den Pfad des friedlichen Widerstands verlassen. Das sonst so menschenfreundliche Kiew duckte sich unter den teerigen Rauchwolken brennender Autos. Vermummte Gestalten nahmen Anlauf auf dem schmutzigen Januareis, holten weit aus, schleuderten Pflastersteine, Eisentrümmer, Brandsätze in den schwarzen Qualm, und die Polizei, dicht gestaffelt hinter ihren Metallschilden jenseits der Feuerwand, schoss zurück – mit Blendgranaten, mit Gummigeschossen, und später dann, als es die ersten Toten gab, zum ersten Mal auch mit scharfer Munition.

Der Mann, der um Feuer bat, lächelte wohlerzogen. Reflexhaft griff ich in die Jackentasche, hatte das Feuerzeug schon ertastet, da wanderte mein Auge an ihm hinab. Mein Blick stockte. Statt einer Zigarette hielt er eine schmutzige braune Glasflasche in der Hand, aus der ein nasser Lappen hing: ein Molotow-Cocktail, fertig zum Wurf, aber noch nicht entzündet. In meiner Tasche umklammerte ich das Feuerzeug: „Nein … Ich rauche nicht … Leider …“ „Tschulljung,“ sagte der Mann, dann verschwand er im Rauch.

„Verlieren kommt für mich nicht mehr infrage“

Am gleichen Tag habe ich dann Viktoria getroffen. Sie ist eine gepflegte Dame Ende dreißig, Innenarchitektin in Kiew, sorgfältig, aber dezent geschminkt und dabei ebenso elegant wie unaufdringlich gekleidet. An diesem Nachmittag trug sie zu einer Lammfelljacke einen Bauhelm von der Art, wie sie die Demonstranten des Majdan in der ersten, naiven Phase der Revolution noch getragen hatten, als dieser Kampf noch ein Zwischending zwischen Karneval und Winter-Woodstock war: farbenfroh orange, und obenauf saß als Zeichen humoristischer Friedfertigkeit ein Kuscheltier aus Plüsch – wenn ich mich recht erinnere, war es die Ratte aus „Ice Age“.

Viktoria tat Schreckliches. Auf einem schmutzigen niedrigen Tisch mitten auf der Fahrbahn, im Eis, von Rauch umwölkt, riss sie Hemden in Fetzen und drehte sie zu dicken Zöpfen zusammen. Dann goss sie aus einem schwarzen Blechkanister Benzin in leere Orangensaftflaschen, stopfte sie mit ihren Stoffzöpfen zu und verteilte sie an die Männer, die geduldig und diszipliniert Schlange standen. Ihre schönen gepflegten Fingernägel zeigten von der Arbeit schwarze Schmutzränder.

Wusste Viktoria, was brennendes Benzin aus einem menschlichen Gesicht machen kann? – Ich dachte an Fotos, die ich einmal im Zusammenhang mit einem Terrorprozess gesehen hatte, und die mich danach lange verfolgt hatten. Sie hielt inne. Ja, sagte sie. Ich weiß es. Ich weiß, dass diese Flaschen töten. Ich weiß auch, dass diese Polizisten da hinten Kinder haben, dass sie vielleicht selbst noch Kinder sind. Aber sie haben sich entschieden, und ich auch. Ich will diese Gangster nicht. Ich will ein europäisches Land, wie bei euch, wie in Deutschland. In jedem normalen Staat kann das, was Viktoria tat, mit Jahren von Gefängnis bestraft werden. Trotzdem hat sie nicht einmal ihr Gesicht verdecken wollen, als wir sie fotografierten. „Verlieren kommt für mich nicht mehr infrage“, sagte sie noch. Dann wandte sie sich wieder den Männern zu, die auf ihre Flaschen warteten.

„Wir wollen eure Panzer nicht!“

Im April, drei Monate später, habe ich dann Margarita Fjodorowna kennen gelernt. Klein, mausgrau, mit scharfem Blick, Bauingenieurin im Ruhestand, stand sie auf der Sowjetskaja-Straße in Luhansk, weit im Osten der Ukraine, wo der Aufstand der Donbass-Separatisten gerade begonnen hatte. Die Rebellen hatten soeben das Gebäude des ukrainischen Geheimdienstes gestürmt. Jetzt zeigten sie sich mit ihren Masken und ihren Kalaschnikows in den zerbrochenen Fenstern und genossen den Applaus einer kleinen Menge zorniger Rentner und Halbstarker in Sportanzügen, die sich unter orthodoxen Ikonen und Sowjetfahnen draußen eingefunden hatten und russisch-patriotische Parolen skandierten. Aus Lautsprechern tönte „Wstawaj, Strana ogromnaja“, „Steh auf, gewaltiges Land“, der monumentale Mobilisierungsmarsch der Roten Armee aus den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges gegen Deutschland.

Margarita Fjodorowna hatte mit diesem Journalisten aus dem Westen, diesem Lohnschreiber der imperialistischen Lügenpresse, die über das große Russland nur perfide Verleumdungen verbreitet, offenbar ein ernstes Wörtchen zu reden. Kaum hatte sie mich erspäht, war sie in kleinen, entschlossenen Schritten auf mich zugekommen, hatte mit dem Finger auf mich gedeutet und mich zur Rede gestellt. „Sagen Sie der Merkel“, forderte sie mit erhobener Stimme, „sagen Sie ihr: Wir wollen eure Panzer nicht. Wir wollen nicht die Panzer der Nato und auch nicht die Panzer Europas.“ Nicht dafür sei ihr Vater gefallen, 1943 vor Charkiw, und nicht dafür seine Brüder, im Jahr darauf vor Kiew. Nicht dafür habe ihre Mutter, hinten in Baschkortostan, sieben Kinder alleine aufgezogen. Ihr anklagender Finger schien mich durchbohren zu wollen. Das Lied aus den Lautsprechern hatte die Stelle mit dem „Heiligen Krieg“ gerade durchlaufen und trieb dem Höhepunkt zu, der Strophe, wo von der „Kugel in der Stirn“ die Rede ist und von der „großen Union“. Die Menschen begannen, sich um uns zu versammeln, und die Kerle in den Trainingsanzügen traten schon mal ihre Zigaretten aus.

„Sie sind ja nicht schuld“

Ich dachte an meinen Großvater, der damals vielleicht auch hier war, als Margarita Fjodorownas Vater vor Charkow kämpfte und der nie erzählt hat, wie es damals gewesen ist. Ich schwieg traurig, und dann, auf einmal, schwieg Margarita Fjodorowna auch. Sie stand auf der Sowjetskaja, die Blocks waren grau, der Himmel war grau, die Schlote ragten. Nach dem Krieg, als die Sowjetmacht sie aus ihrem baschkirischen Dorf auf die Hochschule schickte, war sie Bauingenieur geworden, wahrscheinlich hat sie die Hälfte dieser Stadt mit gebaut, dieses rußige Nest Luhansk, seine Fabriken, die heute Ruinen sind. Sie nahm meine Hand. Vielleicht hatte das Lied aus dem Lautsprecher sie gerührt, vielleicht war ihr etwas in den Sinn gekommen – jedenfalls hatte ihr Ton sich verändert. „Sie sind ja so jung“, sagte sie schließlich leise. „Sie sind ja nicht schuld“. Aber eins müsse ich doch wissen: Sie selbst, Margarita Fjodorowna, werde sich persönlich vor die Panzer werfen, wenn jetzt die Faschisten wieder kämen, die Nato, Merkels Europa.

Der Beginn einer neuen Ära?

Zwei Frauen, zwei Mythen, und zwischen ihnen tausend Kilometer Ukraine. Das vereinte Europa im Westen, das „gewaltige Land“ im Osten. Längst ist das Feuer, das ich an jenem Tag im Januar nicht hatte herausrücken wollen, zur Stichflamme aufgelodert. Viktor Janukowitsch, der autoritäre Präsident gegen den damals die ersten Brandflaschen flogen, ist wenig später in kopfloser Flucht außer Landes gegangen, und während ich diese Zeilen schreibe, hat der allergrößte Teil der Ukraine sich gerade in einer Präsidentenwahl, die so frei und fair war, wie noch nie in diesem Land, für den Westen entschieden – für Viktoria mit ihrem Kuscheltier am Helm. Die russophonen Industriereviere des Ostens aber, Donezk und Luhansk, wo Margarita Fjodorowna im Dröhnen der Marschmusik auf der Sowjetskaja stand, drohen fortzubrechen. Hunderte von Menschen sind mittlerweile gestorben, erschossen als Demonstranten am Majdan Nesaleschnosti, dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz, als Soldaten der ukrainischen Armee in den Hinterhalten des Kriegs im Osten oder als Kämpfer jenes mythologischen „Neurussland“, das in den Visionen mancher Donbass-Rebellen die Nachfolge jener „Großen Union“ antreten soll, die 1991 zerbrochen ist.

Vielleicht wird dieses ganze Schauspiel der ukrainischen Emanzipation und Selbstprüfung, der atemberaubende Widerstandsgeist der Kiewer Demonstranten gegen die Diktatur, aber auch das mögliche Scheitern dieses großen neuen Aufbruchs im Osten und die Wiederkehr jahrhundertealter großrussischer Träume einmal als ein bestimmender Augenblick in der europäischen Geschichte gelten. Vielleicht werden diese Monate des Kampf am Majdan und des Widerstands im Donbass, ihre Entschlossenheit und ihre Angst, ihr Scheitern und ihre Euphorie, einmal als „Geburt einer Nation“ in die Erinnerung Europas eingehen. Vielleicht ist der eindeutige Ausgang der Präsidentenwahl und der haushohe Sieg des „europäischen“ Kandidaten Poroschenko tatsächlich der Beginn einer neuen Ära, und vielleicht ist der Kampf um das Donbass, wie immer er ausgehen wird, ein integraler Bestandteil dieses Schauspiels. Vielleicht hat die Ukraine, die auf der mentalen Landkarte Europas nie einen sicheren Platz hatte, sich erst durch diesen Kampf eine bleibende Präsenz in der Mitte der historischen Nationen dieses Kontinents sichern können. Das alles mag wahr sein.

Helden sterben doch

Zugleich ist es aber auch wahr, dass Hunderte, die in dieses Drama begeistert hineingezogen sind, sein Ende nicht mehr erlebt haben. Sie werden sich zu dieser Frage, ob ihr Tod einen Sinn hatte oder nicht, nicht mehr äußern können. Es ist wahr, dass Viktoria Mordwaffen verteilte und Margarita Fjodorowna Anstalten machte, sich vor den Panzer zu werfen. Ende Februar, als Janukowitsch gerade gestürzt war und Zehntausende am Majdan von den Toten Abschied nahmen, habe ich zum ersten Mal diese drei ukrainischen Worte gehört, die große Illusion aller Revolutionen und ihr großes Versprechen zugleich: „Heroji nje wmirajut“ – Helden sterben nicht. Männer und Frauen knieten unter offenem Himmel nieder, sie küssten nach ukrainischem Brauch die Gesichter der Erschossenen, sie wiederholten es tausendstimmig, tausendmal: „Helden sterben nicht“ – und in den offenen Särgen zog still und feierlich der Beweis ihres Irrtums vorbei, das Unterpfand ihrer großen Hoffnung.

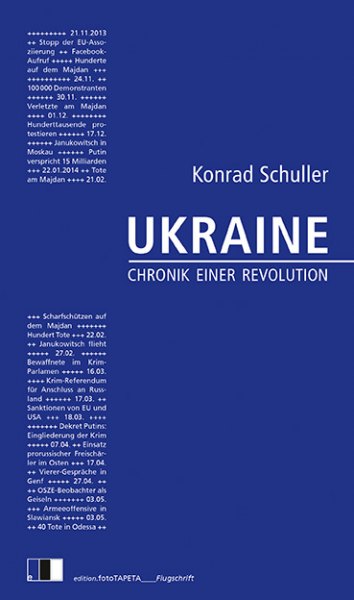

Konrad Schuller:

Ukraine - Chronik einer Revolution

Edition Fototapeta_Flugschrift, Berlin 2014.

Auswahl und Redaktion: Andreas Rostek

207 Seiten

ISBN 978-3-940524-29-4

9,90 Euro